Débat de l'Ordre : quel hôpital demain ?

- Maurice BENSOUSSAN, président de l'URPS Occitanie

- Rachel BOCHER, présidente de l’INPH ;

- Lamine GHARBI, président de la FHP ;

- Thierry GODEAU, président de la conférence nationale des présidents de CME de CH ;

- Laurent HEYER, président du CNP AR, représentant APH France

- Thomas LE LUDEC, directeur CHU Montpellier, membre du bureau de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU

- Thomas MESNIER, député de Charente, membre de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, auteur d’un rapport sur l’organisation des soins non programmés dans les territoires en mai 2018 et actuellement chargé d’une mission relative à l’amélioration de la situation dans les services d’urgence

- Antoine PERRIN, directeur général de la FEHAP

- Zaynab RIET, déléguée générale de la FHF ;

Débat introduit par

- Patrick BOUET, président du Cnom

- François SIMON, président de la section exercice professionnel du Cnom

L’hôpital, dont un récent sondage Harris nous apprenait que 71% des Français ont une bonne image, est plus que jamais au cœur de l’actualité. La crise des urgences cristallisée par une grève qui s’installe dans la durée, la refonte de la carte hospitalière, source d’inquiétude pour nos concitoyens et leurs élus locaux ou encore les débats animés sur le rôle et le périmètre des futurs hôpitaux de proximité créés par la loi Ma Santé 2022 sont autant de sujets qui interpellent.

Dans ce contexte, et après une période estivale qui a mis encore plus à nu l’asphyxie dans laquelle se trouve notre hôpital, il semble important de donner la parole aux principaux acteurs du débat sur l’hôpital, pour évoquer ses difficultés, ses transformations, son rôle dans le système de santé de demain, et la place que doivent occuper les médecins en son sein, pour que décisions administratives et stratégies médicales soient alignées au service des patients et des territoires.

octobre 2019

Débat : Ma Santé 2022 : quel hôpital demain ?

Pages

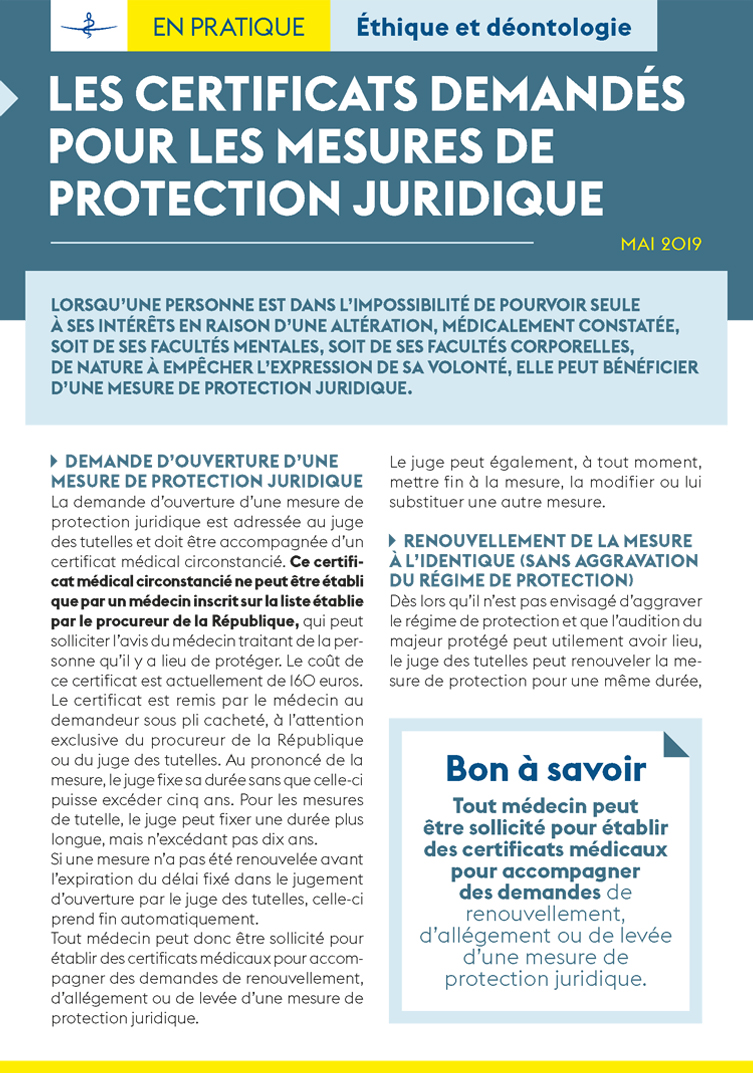

Newsletter de mai 2019

A la une

Utilisation du SI-VIC : L’Ordre saisit la DGS et la Cnil

Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) a été alerté par des conseils départementaux de l’Ordre et par des médecins de services d’urgences, de l’utilisation faite du système d’identification unique des victimes, SI-VIC, dans le cadre du mouvement social des gilets jaunes.

Rappelons que le SI-VIC, solution informatique sécurisée de gestion de victimes, mise en place suite aux attentats de novembre 2015, a pour objet le dénombrement, l’aide à l’identification et le suivi des victimes dans une situation sanitaire exceptionnelle. Selon la Cnil, cette base de données vise à établir « une liste unique des victimes d'attentats pour l'information de leurs proches par la cellule interministérielle d'aide aux victimes » et peut être étendue à des « situations sanitaires exceptionnelles ». Partageant les interrogations des médecins au regard du secret médical, le Cnom a saisi, dès le 15 avril, la Direction générale de la santé (DGS), qui lui a apporté des précisions au sujet du déploiement de SI-VIC dans le contexte du mouvement social dit des gilets jaunes. Dans le même temps, l’Ordre a aussi saisi la Cnil, afin de recueillir son avis sur l’extension du système SI-VIC, qu’elle avait autorisé pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles, mais dans un contexte qui paraît être bien différent. Cet avis est encore attendu, une réunion est prévue au ministère très prochainement.

Le chiffre du mois

55% des situations de souffrance au travail des praticiens hospitaliers résultent, selon eux, de l’arbitraire de la gouvernance. 48% résultent d'un dialogue impossible avec les responsables de service ou de pôle, et autant d'une pesanteur hiérarchique ou d'une surcharge quantitative de travail dans le temps imparti (47%). Le nouveau numéro du Bulletin de l’Ordre, consacre son dossier aux difficultés rencontrées par les médecins hospitaliers.Observatoire de la souffrance au travail - 2019

Les actus

Mise en relation des fichiers "Hopsyweb" et FSPRT

Suite à la parution au Journal officiel d’un décret du ministère des Solidarités et de la Santé, autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, le 7 mai 2019, le bureau du Conseil national de l’Ordre des médecins a décidé de déposer un recours à titre conservatoire au Conseil d’État contre ce décret. Ce dernier autorise la mise en relation entre les données enregistrées dans les traitements HOPSYWEB et FSPRT avec pour objet la prévention de la radicalisation. Garant des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, en particulier celui du secret médical, le Cnom avait déjà déposé, en juillet 2018, un recours devant le Conseil d’État au sujet du dispositif Hopsyweb relatif au suivi des soins sans consentement. Il y interrogeait notamment l’accès aux données personnelles par des personnes désignées par le ministère de la Santé et la durée de conservation des données. Ce recours n'est pas encore jugé.L’Ordre des médecins tient à réaffirmer la nécessité de préserver le secret médical, qu’il considère comme une condition sine qua non de la relation de confiance entre un patient et son médecin. Également conscient des enjeux liés à la prévention de la radicalisation, il rappelle que la législation permet des exceptions au secret professionnel en cas de danger imminent et préconise une stricte application des textes législatifs en vigueur.

Rougeole : signaler pour lutter contre l'épidémie

La France est confrontée à une épidémie de rougeole avec à ce jour plus de 1 000 cas et 77 départements touchés depuis le début de l’année (source : Santé publique France). Après quelques semaines de diminution, nous constatons une nouvelle augmentation du nombre de cas en semaine 18.La Direction générale de la santé mène avec les Agences régionales de santé une réponse à cette épidémie basée sur une détection précoce des cas suspects et une prise en charge réactive des contacts. Pour cela, le signalement sans délai de cas suspects par les médecins déclarants est essentiel. Pour que les mesures prophylactiques post-exposition soient efficaces, nous n’avons que 72h après la dernière exposition pour vacciner et 6 jours pour proposer les immunoglobulines aux contacts les plus fragiles. Il est donc indispensable que les médecins signalent par tous les moyens (y compris par téléphone) les cas suspects de rougeole sans attendre la fin de la journée et a fortiori sans attendre les résultats biologiques de confirmation. Les ARS en charge du traitement des maladies à déclaration obligatoire pourront ainsi intervenir avec davantage de réactivité pour contrôler l’épidémie.

G7 Santé : des engagements pour l'accès aux soins

Les 16 et 17 mai 2019 s’est tenu, à Paris, unLes participants se sont également engagés à mettre en place une plateforme collaborative d'ici 2020 afin de faciliter le partage des connaissances notamment avec les pays du G5 Sahel.

A découvrir

En images

Télémédecine à Saint-Georges-de-Rouelley : un projet qui rapproche

À Saint-Georges-de-Rouelley dans la Manche, trouver un médecin traitant relève du parcours du combattant. Dans ce bassin de vie rural impossible pour les praticiens en fin de carrière de trouver un remplaçant. C’est ainsi qu’est né le projet de télémédecine…

En veille

Mise à l’abri et évaluation des mineurs non accompagnés

BPCO : comment améliorer le diagnostic

La BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) devrait devenir, selon l’OMS, la 3e cause de décès dans le monde en 2030. En France, elle intervient dans plus de 18 000 décès chaque année. Le tabac est la principale cause. Arrêter de fumer est ainsi le meilleur moyen pour éviter de tomber malade et ralentir la progression de la maladie.La BPCO est méconnue et sous-diagnostiquée. En France, on estime que plus de 70 % des BPCO ne sont pas diagnostiquées, ou alors à un stade avancé.

La journée mondiale sans tabac, le 31 mai est l’occasion pour les pouvoirs publics et les pneumologues de se mobiliser autour de la BPCO. C’est pourquoi

French Code of Medical Ethics

The French Medical Council

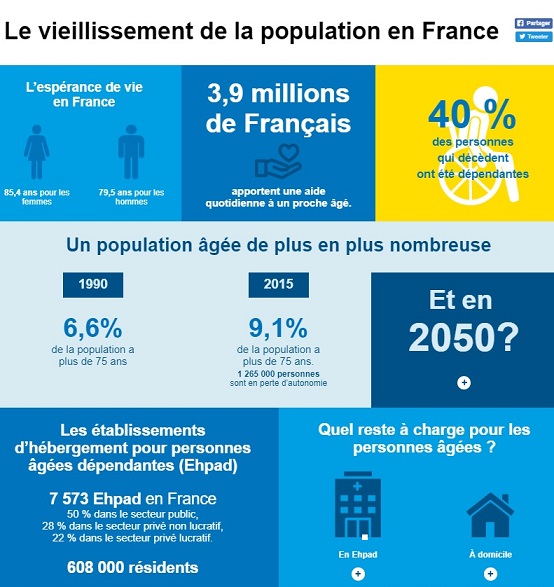

Un nouveau webzine consacré au vieillissement

En 2050, 5 millions de Français auront plus de 85 ans. Et parmi eux, 1 sur 5 sera en situation de dépendance, psychique ou physique, et aura besoin d'accompagnement au quotidien. Ce

Des médecins, des professionnels de santé, des aidants, des responsables d'associations, d'Ehpad... nous livrent leurs expériences et leurs conseils.

Décès de M. Vincent Lambert

Il espère que tous les personnels du Centre Hospitalier Universitaire de Reims pourront retrouver la sérénité nécessaire à l’exercice de leurs métiers.

La décision d’interrompre les soins prodigués à M. Vincent Lambert a été validée par la Justice à l’issue d’un long parcours et après épuisement des différentes voies de recours.

Respectueux des procédures en cours, le Conseil national de l’Ordre des médecins est tenu à la réserve quant à son expression publique.

Il tient à apporter aux médecins et à leurs équipes tout son soutien moral et confraternel dans les circonstances difficiles de leur exercice, telles que celles vécues lors de l’accompagnement de M. Vincent Lambert.

Vote du projet de loi «Ma Santé 2022" à l’Assemblée

La loi votée solennellement aujourd’hui par les députés pose les fondations nécessaires à la transformation du système de santé attendue de tous. Parfois trop bref, ce texte reste toutefois au stade des intentions sur des points fondamentaux, voire structurels, renvoyant vers des ordonnances.

Les prochaines semaines revêtent dès lors une importance capitale. Si cette future loi n’est pas enrichie par le Gouvernement grâce au dialogue avec les acteurs de la santé, si elle ne répond pas aux inquiétudes et questions des médecins, cette réforme peut encore échouer malgré les mesures positives qu’elle contient.

L’Ordre s’inscrit dès lors pleinement dans le dialogue pour que réussisse cette réforme, pour l’avenir du système de santé.

Professionnalisation précoce des futurs médecins, territorialité et démocratie sanitaire par la déclinaison de plans locaux de santé, tous modes d’exercice confondus, sont des objectifs majeurs qui doivent désormais se traduire concrètement au plus près des besoins.

Le CNOM accompagnera sa mise en œuvre, sans sacrifier l’exigence et la vigilance qui sont la marque de son indépendance, et sera dans les années à venir l’observateur attentif du déploiement du plan « Ma Santé 2022 » dans les territoires.

« Le vote de cette loi est une avancée majeure mais nous restons dans l’attente des ordonnances à venir, affirme le Dr Patrick Bouet, Président de l’Ordre des médecins. Dans le cadre des discussions qui s’ouvrent, le Gouvernement pourra compter sur l’Ordre pour être le garant des attentes des médecins et la vigie de l’application effective dans les territoires au profit des patients ».

Newsletter de juillet 2019

À la une

Un troisième mandat pour aller plus loin et plus vite

Le 3 juillet, le Dr Patrick Bouet, président du Conseil national de l’Ordre des médecins qui a été réélu pour un troisième mandat le 26 juin dernier, a tenu une conférence de presse pour présenter sa feuille de route et répondre aux questions des journalistes.

« Vous avez aimé les deux premières saisons, vous allez adorer la troisième parce que nous allons faire encore plus vite et plus loin que ce que nous avons fait jusqu’à maintenant, a annoncé le Dr Bouet en introduction du point presse. Lors de ce troisième mandat, nous devons orienter de manière définitive l’action de l’Ordre des médecins et sa présence dans le monde de la santé. »

Le président a ensuite présenté ses trois principaux objectifs :

-

Le prolongement de la réforme. « Nous avons pesé de toute notre capacité à convaincre dans le cadre du débat parlementaire. Et puisque les textes de mise en application seront, selon la ministre, négociés avec l’ensemble des professionnels, nous comptons y participer de façon formelle. Nous serons particulièrement vigilants sur les aspects liés à l’urgence, à la territorialité et à la démocratie sanitaire. »

-

Un Ordre accompagnateur. « Nous allons continuer à développer cette logique d’accompagnement du parcours individuel des professionnels dès leur entrée à l’université. Il s’agit d’un accompagnement sur les exercices, sur la formation, sur la recertification, sur les difficultés professionnelles ou personnelles… Nous allons aussi travailler avec les conseils départementaux et régionaux pour améliorer la proximité de l’Ordre vis-à-vis des médecins. Nous allons enfin renforcer notre capacité à recevoir et à écouter les patients. »

- Un Ordre inscrit dans un environnement sociétal en mutation. « Nous allons porter un certain nombre de sujets – tels que la santé et l’environnement, la santé et le travail, la santé et l’alimentation – qui sont des questions qui ont un impact à la fois sur l’avenir de notre système de santé, sur les compétences professionnelles et sur les attentes de la population. Il faut donc que nous soyons présents pour pouvoir discuter avec nos interlocuteurs sur ces sujets. »

Le Dr Patrick Bouet a ensuite répondu aux questions des journalistes sur différents thèmes d’actualité.

-

L’homéopathie. « L’Ordre n’est pas compétent pour se situer dans le débat scientifique. Le gouvernement est actuellement dans la phase d’arbitrage. Ensuite, l’Ordre va se positionner sur le droit au titre, c’est-à-dire le droit d’apposer la mention ‘’Homéopathe’’ sur sa plaque : le Conseil national prendra une décision lors de la session du mois d’octobre. Quoi qu’il en soit, je rappelle que la suppression du droit au titre ne pourra être rétroactive, les médecins homéopathes déjà diplômés pourront garder la mention sur leur plaque.»

-

Les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). « Une clarification sur les contours des CPTS est nécessaire, sans quoi, on risque de finir par se voir imposer une norme structurelle. Ce que nous souhaitons, c’est un texte qui définisse les CPTS. Pour nous, elles doivent être construites à partir d’un plan local de santé défini avec l’ensemble des acteurs (professionnels de santé, usagers, politiques) afin que les CPTS soit organisées en adéquation avec les besoins et les objectifs de santé du territoire. C’est la condition pour qu’elles soient un succès. »

- Le stage de six mois obligatoire dans les territoires déficitaires pour les internes. « Nous avons une volonté très forte de professionnalisation des étudiants. Nous avons entendu leurs préoccupations et leur souhait de sortir de l’hôpital pour être dans les territoires et pour apprendre l’exercice ‘’en ville’’. Dans un certain nombre de régions, des expérimentations ont montré que lorsque l’on professionnalise précocement les étudiants dans un territoire, on a un taux d’installation supérieur. Nous en avons tiré deux conclusions : il faut mettre fin à l’aspect dérogatoire du DES de médecine générale. Toutes les autres spécialités se font en trois phases dont une de mise en autonomie. La médecine générale ne suit malheureusement pas ce schéma, donc nous prônons une quatrième année professionnalisante et en autonomie qui ne serait pas, de fait, une mise à disposition pour l’hôpital. Les parlementaires n’ont pas retenu cette option. Nous n’avons pas la quatrième année de médecine générale mais une obligation d’exercer durant six mois dans un territoire déficitaire. À notre sens, nous sommes très éloignés d’une logique de professionnalisation. »

Le chiffre du mois

56 conseillers nationaux de l’Ordre des médecins,

fortement renouvelés au mois de juin 2019. Pour la première fois, ces élections se sont déroulées de manière paritaire (binômes femme-homme).

À découvrir

WebzineSanté de l’Ordre des médecins

En image

Violences faites aux femmes : des stages d’écoute pour sensibiliser les étudiants

À Paris, des étudiants de la faculté de médecine de Sorbonne Université participent à des stages d’écoute dans les locaux du Samu social, de SOS Amitiés ou du Collectif féministe contre le viol. Reportage complet dans le

En veille

Exercice en multisite : modèles de déclaration préalable

Depuis le 23 mai 2019 et la modification deIndemnisation des victimes de l’amiante : informez vos patients

Dans un rapport publié le 27 juin 2019, Santé publique France dresse le bilan de 20 années de surveillance des cas de mésothéliome pleural, cancer de la plèvre survenant principalement après une exposition à l’amiante. Si l’étude rapporte que les mésothéliomes pleuraux sont toujours plus nombreux, elle met aussi en lumière un autre point. Aujourd’hui, près de 50% des personnes atteintes d’un mésothéliome ne sollicitent pas d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Pourtant, toute personne victime des effets de l’amiante - ou ayant droit d’une personne décédée - peut être indemnisée. Le FIVA invite les médecins traitants et généralistes à davantage informer leurs patients, estimant qu’ils ont « un rôle prépondérant à jouer (...) sur cette possibilité d’indemnisation. »+ d’infos :

Médecins n°62